Сегодня в подкасте "Ваши уши" — интервью с с космонавтом Павлом Виноградовым. О Колыме из космоса, подготовках к полетам и жизни в невесомости.

Космонавты выглядели небожителями

Фамилия Виноградова никогда нигде не звучала плохо.

Мы были неисправимыми мечтателями

— Павел Владимирович, вы помните первый полёт Гагарина?

— Очень хорошо. Было 12 апреля 1961 года, мне ещё не исполнилось восьми, всего семь с половиной лет. Я впервые в жизни пришёл домой в четыре или пять утра. Ликовал весь Магадан. Мы жили в центре, на улице Ленина, и весь город вышел на улицы. Невероятное людское море, восторг, салют из огромных пушек… Это невозможно передать словами. Самое удивительное — родители меня не ругали, что вернулся под утро. Похоже, меня даже не искали — все были там же, на площади. В Магадане узнали чуть раньше, чем в других местах: у нас уже был вечер, когда Гагарин полетел. И ликование продолжалось не только 12-го и 13-го апреля, а гораздо дольше. Это навсегда в памяти.

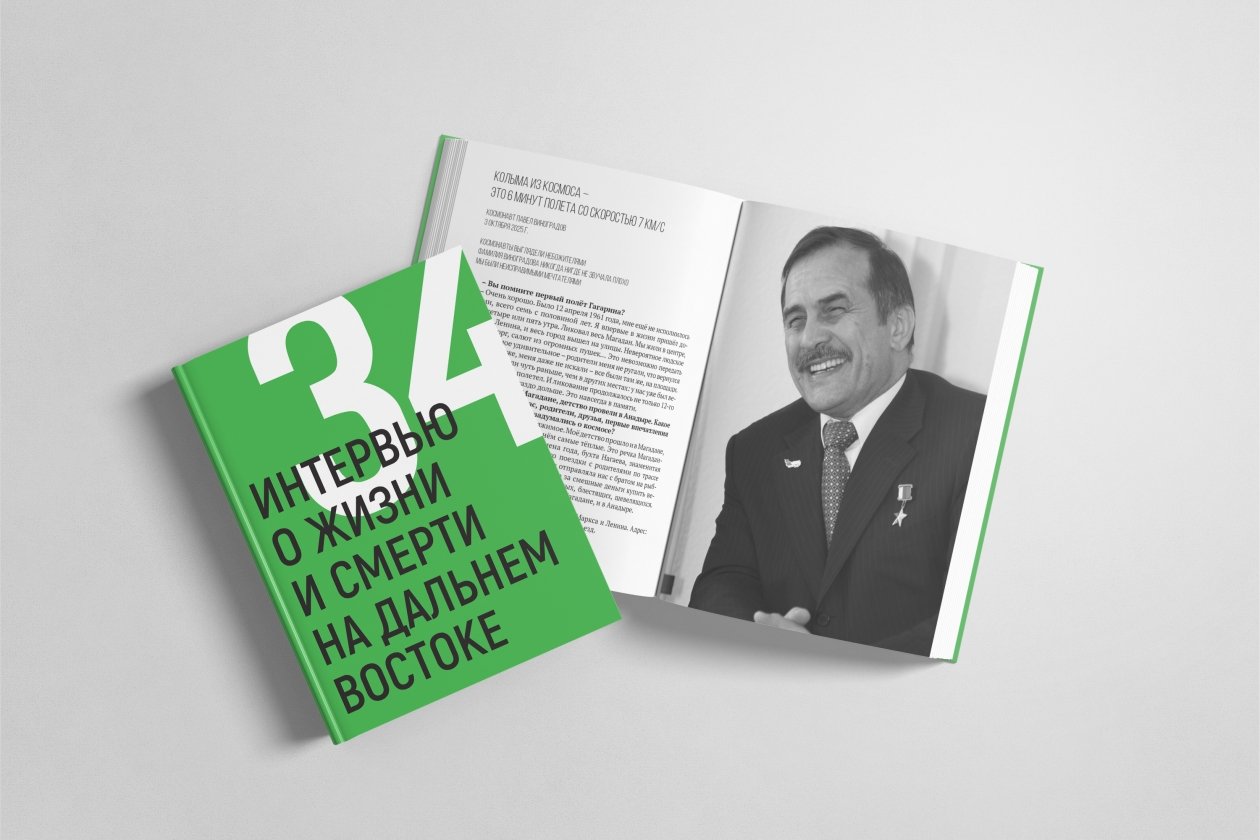

34 интервью о жизни и смерти на Дальнем Востоке. Фото: Дмитрий Андреев

— Вы родились в Магадане, детство провели в Анадыре. Какое это было время для вас, родители, друзья, первые впечатления о мире? Когда впервые задумались о космосе?

— Детство — понятие растяжимое. Моё детство прошло и в Магадане, и, конечно, воспоминания о нём самые тёплые. Это речка Магаданка, где мы бывали во все времена года, бухта Нагаева, знаменитая рыбалка — и зимой, и летом. Это поездки с родителями по трассе за грибами и ягодами. Летом мама отправляла нас с братом на рыбпричал, где с траулеров можно было за смешные деньги купить ведро живых охотских крабов — огромных, блестящих, шевелящихся. Детство было весёлое, радостное — и в Магадане, и в Анадыре.

— Где вы жили в Магадане?

— Мой дом стоит на пересечение К.Маркса и Ленина. Адрес К.Маркса 31/18, третий этаж, угловой подъезд.

— В детстве вы мечтали о космосе?

— Конечно. Для всех мальчишек и девчонок это была мечта. Но тогда казалось недосягаемым: космонавты выглядели небожителями. Хотелось стать лётчиком. В Анадыре, где мы жили, был огромный аэродром, боевые самолёты — это очень впечатляло. Но сложилось иначе. Меня увлекла другая сфера. У меня был замечательный учитель физики, Иван Лаврентьевич Баулин. Он привил нам "вирус желания всё знать". Я увлекался физикой, астрофизикой, постоянно что-то мастерил и сознательно поступил в Московский авиационный институт. В другие вузы даже не собирался.

— Когда пришло осознанное решение идти в отряд космонавтов?

— Уже позже, в зрелом возрасте. Я понял, что здоровье не подводит, что есть опыт. После института я долго работал испытателем в Институте медико-биологических проблем, в ЛИИ. И именно тогда пришло желание подать заявление. Хотя, признаться, я человек сомневающийся: чаще думаю "а получится ли?", чем "если хочу — значит, смогу".

— Родители как-то повлияли на ваш выбор?

— Скорее наоборот. Мама всегда говорила: "Павлик, учись хорошо, может, врачом станешь, человеком будешь". Для них космос был чем-то запредельным, они были простыми, приземлёнными людьми. Но выбор всегда поддерживали. Когда я сказал, что еду поступать в Московский авиационный институт, они удивились: "Это же самый престижный вуз, туда очень трудно попасть. Может, попробуешь Владивосток, Красноярск, Иркутск?" Но отговаривать не стали. Думаю, знали: если я решил, значит, сделаю.

— В музее лицея № 1 имени Н.К. Крупской хранятся ваши школьные фотографии и личные вещи. Каким вы помните учёбу в первой школе? О чём мечтали тогда?

— Школа была рядом, в конце нашего дома. Тогда здание школы казалось большим, можно сказать величественным. Жаль, что его не сохранили, уничтожили. Про мечты сложно сказать — вроде ничего такого не мечталось, просто было интересно ходить в школу, тем более родители меня отпускали одного, хотя под контролем старшего брата, он учился там же.

Сергей Ефимов и Павел Виноградов на выставке в Магаданском краеведческом музее. Апрель, 2005 г.. Фото: Павел Жданов

— У вас был пример для подражания?

— Да, мой старший брат. Он блестяще учился по физике и математике. Родители часто говорили мне: "Вот видишь, брат у тебя такой, а ты…" Конечно, когда у меня были двойки или тройки, это звучало. Давления не было, но мне становилось стыдно, и я задумывался, что нужно исправляться. И ещё важное напутствие я всегда помню от отца: "Фамилия Виноградова никогда нигде не звучала плохо. Никто не должен подумать, что это плохой отец или семья". У нас большая семья, много братьев и сестёр — и все они стали достойными людьми.

— Павел Владимирович, расскажите немного о вашей семье. Чем занимались ваши родители?

— Отец окончил танковое училище в Ульяновске перед войной. Сначала служил танкистом, потом в военной контрразведке СМЕРШ, всего около 10–11 лет. В начале 50-х его направили в Магадан инструктором горкома партии. Он был обычным человеком, не связанным с техникой или космосом. Мама работала на самых разных должностях: поваром в детском саду, бухгалтером в Чукотском исполкоме. Ни техника, ни космос в семье никогда не были близки.

— Павел Владимирович, когда вы впервые поняли, что можете стать космонавтом?

— В 1982 году я уже осознал, что пройду комиссию: у меня был хороший запас здоровья и умение работать в экстремальных условиях. Комиссию я тогда действительно прошёл, но дальше начался длинный путь согласований. В отряд меня приняли только в 1992-м.

— Как же вы пришли к работе, связанной с космосом?

— Всё получилось случайно. У меня было много друзей и одногруппников, которые после института пошли работать в НПО "Энергия" (сейчас — Ракетно-космическая корпорация "Энергия"). От них я и узнал, что есть интересная работа — барокамеры, центрифуги. Они предложили попробовать. Мне это показалось невероятно увлекательным. Я пришёл — и сразу попал в эксперименты.

— Сразу получилось включиться в испытания?

— Нет, первый опыт был неудачным. Меня проверяли на кресле ускорения Кориолиса, на "Куке". Я выдержал 5, 10, 15, 20, 25 минут вращений. Врач сказал: "Всё хорошо, но вы нам не подходите. Нам нужны люди неустойчивые, а вы слишком устойчивы". Я очень расстроился: изо всех сил старался, а оказалось, что именно это и мешает. Но буквально тут же попал в другой эксперимент — и втянулся.

— В чём заключалась работа?

— Тогда только начиналась программа "Буран", вообще идея многоразовых космических систем. Было множество задач — технических, медицинских, физиологических. Отрабатывались методы диагностики и профилактики длительных перегрузок. Мне выпала уникальная возможность работать в экспериментальной группе Евгения Борисовича Шульженко, будущего начальника третьего главного управления Минздрава. В его команде были такие яркие личности, как Игорь Петрович Волк, Римма Станкевич. Нас-испытателей было всего 12 человек, и не все были лётчиками — среди нас были инженеры, в том числе я.

— Что именно вам довелось испытывать?

— Мы шли по одной программе. С Сашей Щукиным, например, я несколько раз проходил семисуточную иммерсию: лежали вместе в одной ванне — фактически в "корыте". Каждый эксперимент был шагом в новое, в неизведанное. Иногда всё получалось, иногда — нет, но в любом случае это был гигантский опыт и для работы, и для жизни.

— Как проходило ваше вступление в отряд космонавтов?

— Комиссию я начал проходить в январе 1982 года. Всё заняло всего 2–3 недели, и наш главный терапевт даже удивилась и расстроилась: "Такого быть не может, мы серьёзная организация, а вы так быстро прошли всю медицину". Но у меня был опыт. К этому моменту я уже 5 лет работал испытателем в ИМБП, пусть и эпизодически, но это давало фору. Я знал, что такое ортостатическая устойчивость, как себя вести. Многие физически крепкие ребята "срывались" именно на таких испытаниях, а я справлялся.

— Получается, вы были уверены в успехе?

— Да, к 1982 году я уже понимал, что комиссию пройду: был запас прочности и умение работать в экстремальных условиях. И действительно прошёл. Но дальше начался длинный путь согласований. В итоге в отряд меня приняли только в 1992 году.

Павел Виноградов. Фото: NASA

— Павел Владимирович, чем вы занимались в период экспериментов в Институте медико-биологических проблем?

— В то время я работал в Московском авиационном институте на кафедре автоматизации проектирования и системного анализа. Работа там тоже была очень интересная. Но у меня была возможность отлучаться от основной деятельности, чтобы участвовать в экспериментах в ИМБП.

— Как проходил процесс подачи заявления в отряд космонавтов?

— На тот момент действовало строгое положение: подавать заявление могли только военные лётчики, инженеры-испытатели или специалисты Министерства общего машиностроения. Ещё допускались кандидаты из Академии наук — и то не из всех институтов. Я под эти категории никак не подходил. Московский авиационный институт относился к Министерству высшего образования. Формально я был "не из того ведомства". Решить эту проблему могло только решение самого верха, но такого решения никто не принимал.

— Как же вам удалось пройти медицинскую комиссию?

— Тут помог случай. Я работал у Олега Смирнова на кафедре. Его отец, Леонид Васильевич Смирнов, был председателем военно-промышленной комиссии. Я пришёл к Олегу и сказал: "Хочу попробовать в космонавты". Сначала он меня отговаривал — у меня как раз выходила диссертация. Но в итоге помог: дали добро, и я прошёл медкомиссию. Правда, дальше дело застопорилось.

— Что стало следующим шагом?

— Единственным вариантом было перейти работать в НПО "Энергия". Я переговорил с Валерием Кубасовым. Он сказал: "Ладно, возьму тебя инженером, посмотрим, что это будет". Так я оказался в "Энергии". Формально должности высокой не было — я пошёл обычным инженером, хотя на тот момент уже был ведущим.

Павел Виноградов и его магаданский одноклассник Александр Быхаленко передают тренировочный костюм космонавта в музей школы No1. Апрель, 2005 г.. Фото: Павел Жданов

— Вам сразу дали серьёзные задачи?

— Да. Кубасов сказал: "У нас идёт программа “Буран”. Нет инструкторов по самой важной и сложной системе — системе управления. Освоишь за год?" Я согласился. В итоге освоил всё за три месяца и начал работать инструктором по системам управления "Бурана" и "Энергии".

— Как развивалась ваша работа в "Энергии"?

— Всё закрутилось очень быстро. Мы начали готовить экипажи — и инженеров из "Энергии", и лётчиков-испытателей из ЛИИ. Мне приходилось работать в ЛИИ, летать с ребятами, учить их, преподавать, объяснять. А потом наступил самый интересный этап: когда "Буран" оказался на полигоне. Это были разные макеты — технологические, электрические. Мы отрабатывали всё: действия экипажа на старте, после посадки, в аварийных ситуациях. Работа была настолько захватывающей, что интереснее её я в жизни не встречал. Это и был мой опыт до непосредственного попадания в отряд космонавтов.

— Павел Владимирович, какие воспоминания остались у вас о первом запуске "Бурана"?

— Это было жуткое напряжение. Первый раз мы не смогли осуществить пуск, хотя погода была просто фантастическая. Меня и Михаила Тюрина по просьбе Валентина Губанова отправили с маленькими камерами на старт — нужно было снять момент, когда прицельная платформа не отошла от "Энергии". С нами был капитан для обеспечения безопасности и наш ведущий конструктор по ракете Олег Синицын. Ракета уже была заправлена, клапаны гудели, грохотали — стояла какофония старта. Мы поднялись на ферму, чтобы зафиксировать стык платформы. Это и была первая неудачная попытка запуска.

— Как проходила вторая попытка?

— Время словно сжималось. Мы не спали почти сутки до самого старта. Потом — два часа напряжённой работы. "Буран" пролетел, сел, и началась долгая процедура его обслуживания: он вернулся горячим, вспомогательные силовые установки пыхали диметилгидразином. Было короткое чувство радости и облегчения — минут на пять-десять. А затем накатила страшная усталость. Вернувшись в гостиницу, мы увидели накрытый стол: ребята достали сало, вместо водки был разведённый спирт — годы были тяжёлые. Но сил на эмоции уже не осталось: было только одно желание — лечь и уснуть.

— Была уверенность, что проект продолжится?

— Конечно. Мы были неисправимыми мечтателями. Готовность ко второму полёту была огромная. Нам казалось: ну, отложили на месяц, на четыре, на восемь, но всё равно полетим. И уверенность была очень большая. Если бы не процессы начала 90-х, мы наверняка выполнили бы второй полёт. Он планировался куда интереснее и сложнее первого. Но внутри самого Роскосмоса было много скептиков, тех, кто не хотел продолжения программы.

— Что мешало продолжению?

— В первую очередь — отсутствие финансирования. В 90-х многие работали буквально за идею. Зарплаты не платили, но люди всё равно выходили на работу. Ходил даже анекдот: бухгалтер спрашивает генерального — "зарплаты не платим, они всё равно ходят; может, начать брать с них деньги за то, что приходят?" Такой был энтузиазм в середине и конце 80-х. Люди искренне верили, что мы способны это сделать.

— Почему же проект закрыли?

— Первым отказалось Министерство обороны: они заявили, что такой корабль им не нужен. Вторым фактором стало мощное лобби против "Бурана" и "Энергии" — слишком много средств бюджета уходило именно на эту программу. Конечно, это было безумно жалко. Последовали два года апатии.

— Что помогло выйти из этого состояния?

— Идея Юрия Павловича Семёнова. Он предложил начать работать с американцами, летать вместе, развивать сотрудничество в космосе. Так родилась программа "Мир — NASA". Считаю её очень успешной — я сам принимал в ней участие.

— Павел Владимирович, почему вас не взяли в отряд сразу, и почему это произошло только в 1992 году?

— Все объясняется довольно просто. Когда я периодически приставал к Валерию Викторовичу Рюмину, уже работая в "Энергии", он говорил: "Зачем тебе "Мир", "Союз"? Ты же бурановец, всё про "Энергию" знаешь. Сейчас "Буран" полетит, ближайшие экипажи — твое". Я поверил этому, поэтому путь в отряд оказался очень долгим. Возможно, именно поэтому я легко пережил формальное закрытие программы "Буран" — никто официально её не закрыл, постановления не было. Я быстро окунулся в программу "Мир", и там всё было понятно: я хорошо знал корабль 732-й, станции, всё оборудование, так как "Буран" должен был лететь к станции. Всё это было мне родным.

Павел Виноградов. Фото: NASA

— Как формировался ваш экипаж на полёт?

— Экспедиция была 24-й по счёту. В моём экипаже были Анатолий Соловьев и Леопольд Эрц — это был мой второй экипаж. Первый должен был лететь с Геннадием Манаковым, но за неделю до старта Гена заболел. Мы уже приняли корабль на Байконуре. Вместе с нами была Клоди Андре-Деэ. В итоге нас заменили на дублеров: Сашу Калери и Валеру Корзуна. Тогда было очень обидно, но мы всё же полетели с Толей Соловьевым.

— Какие сложности сопровождали полёт?

— Летом, перед нашим стартом, произошёл тяжёлый инцидент на "Мире": грузовой корабль "Прогресс-34" столкнулся со станцией, разгерметизировался один модуль — самый новый и энергоёмкий. Саша Лазуткин и его командир Вася Циблиев пытались исправить ситуацию, но ошибка при расстыковке разъёмов полностью остановила "Союз". Этот год был крайне тяжёлым.

— Какой была ваша главная задача на станции?

— Первая задача — восполнить дефицит энергии после потери модуля "Спектр". Там стояли четыре новые батареи, от которых зависела работа всех систем. Американцы потребовали создать дублирующую систему воздуха. Я собрал её с нуля, по винтикам и болтикам, и запустил 31 декабря. Она проработала почти два с половиной года без остановки.

— Вы брали фотоаппарат на орбиту и сделали интересные снимки. Скажите, удалось ли сфотографировать Колыму из космоса?

— Фотоаппарат не брал, по двум причинам. Первое — экипажи обеспечивают абсолютно всем. Второе — стоимость наших бортовых Ф/А по несколько тысяч долларов, оптика за сотню тысяч. В прошлую экспедицию сделал 156 000 фотографий Земли, ионосферы, Луны, звезд. Колыма из космоса — это 6-7 минут полета со скоростью 7км/сек.

Снимал не только Колыму, много съемок Северо-Востока РФ: Чукотка, Камчатка, Якутия, Дальний Восток. Фотографий тысячи. Магадан, б. Нагаева, Гертнера в том числе. Я присылал некоторые.

— Какие были самые сложные выходы?

— Первые два выхода были в разгерметизированный модуль "Спектр". Нужно было попасть внутрь, добраться до приводов и блоков управления солнечными батареями, протянуть кабели в переходной отсек. Переходной отсек ПХО был маленький, работать там сложно. Я тогда ещё был неопытен и нахален: застрял в модуле, минуту думал, сообщать командиру или нет. Толя меня вытаскивал и, конечно, сказал всё, что думает.

— Все ваши последующие выходы тоже были сложными?

— Да, все выходы были на пределе возможностей. Например, однажды мы меняли солнечную батарею на "Кванте" — старая не снималась, новая не разворачивалась. В другой раз потёк шлюзовой отсек, пришлось идти в резервный ПХО, где оставалось всего 17 минут на закрытие люка. Я едва мог закрыть его, но справился. Такие нюансы возникали почти при каждом выходе.

— Павел Владимирович, что производит наибольшее впечатление при выходе в открытый космос?

— Оторванный Фойл — это не самое страшное. Главное впечатление приходит, когда есть время оглядеться: это безумная бездна. Особенно в тени, без подсветки, без луны. Миллиарды звёзд кажутся такими близкими, будто можно протянуть руку и дотронуться до них.

— А что впечатляет при полёте над Землёй?

— Пролетая над Россией, можно влево увидеть Кавказ, вправо — Саяны, а на горизонте — Приморье и Японию. Всю эту территорию можно просмотреть одним взглядом за 15–20 минут. Земля кажется крохотной.

— Какие качества, по вашему мнению, важны для командира экипажа?

— Главное — уметь слушать экипаж и принимать решения на грани 50 на 50. Командир не обязан знать всё лучше всех. Я дважды был командиром экипажа и имел феноменальные команды. Я всегда доверял экипажу и никогда не навязывал своё мнение, даже если оно расходилось с мнением членов команды. Разумеется, ответственность на командире выше, но важно слышать людей.

— В 2013 году вы отметили 60-летие на орбите. О чём думали в тот день?

— Ни о чём особо не думал, был обычный полётный день, как всегда, с насыщенной суточной программой. Конечно, было много поздравлений с Земли, Руководство, начальники, друзья, родные, знакомые со всего света. Экипаж вечером устроил "торжественный" ужин.

Павел Виноградов. Фото: Павел Жданов

— Можете привести пример критической ситуации?

— В нашей экспедиции американский скафандр протёк, вода пошла в шлем. Нужно было экстренно прекратить выход и вернуться в аэрлок. Я сказал: "Вопрос не в методике ЦУПа, а в том, чтобы спасти человека". Мы с Фёдором Юрчихиным, подготовленные по американскому скафандру, быстро распаковали пострадавшего, аккуратно, без сброса давления, чтобы он не захлебнулся.

— Как реагировали коллеги на произошедшее?

— На следующий день мы шутили с Лукой. Когда Кэрри Найберг пришла к нам с тревожными глазами и сообщила о происшествии, мы мгновенно действовали. Решение принимал я как командир, так как ситуация требовала быстроты и самостоятельности, не по циклограмме ЦУПа.

— Почему вы пришли в отряд так поздно?

— Мне было 39 лет, когда я попал в отряд. К тому времени многие уходят на пенсию. Из-за редких полётов между моими стартами проходило по шесть лет. После первого полёта медицина советовала подождать 2–3 года из-за высокого радиационного фона. Мечта уже была исполнена, мне нравится летать и работать.

— Что больше всего поражает, когда оказываешься в открытом космосе?

— Прежде всего — бездна вокруг. Особенно, когда идёшь в тени, без подсветки и луны. Миллиарды звёзд, и кажется, что они не где-то далеко, а рядом: протяни руку — и дотронешься. В этой профессии для меня самое ценное — возможность видеть и открывать новое. Более интересного, пожалуй, нигде на Земле не найти.

— Как вы переносили невесомость?

— Адаптация прошла легко. У меня было ощущение, что я всегда здесь был. Опыт иммерсий, длительных экспериментов по 7–28 суток, помог подготовиться. Я не испытывал вестибулярных расстройств, укачивания или других негативных проявлений. Всё это только усиливало интерес к работе.

— Что самое важное для ощущения безопасности и эффективности на станции?

— Опыт, подготовка и доверие в экипаже. Каждый должен быть готов к экстремальным ситуациям, понимать задачи и действовать совместно. Именно это делает полёт одновременно безопасным и невероятно интересным.

Павел Виноградов. Фото: Павел Жданов

— Должно ли человечество исследовать другие планеты?

— Должно. Посмотрите на работы Сергея Павловича Королёва и других инженеров — инициатива по разработке Тяжелого Марсианского Корабля и носителя Н-1 была ещё в 1960-х годах! Были выпущены тысячи документов, проведены сотни экспериментов и испытаний, созданы десятки институтов и заводов — некоторые из которых работают до сих пор. Книга Владимира Бугрова "Марсианский проект С. П. Королёва" даёт полное понимание того, о чём идёт речь. Илон Маск в значительной степени заимствовал технические решения Королёва, Кузнецова, Пилюгина и других для создания своего "Старшипа" и инфраструктуры Старбейса в Техасе. И он сам это признаёт, а в России об этом знают немногие. Исследование других планет и полёты в космос — прежде всего добыча знаний для человечества, приумножение интеллекта, а не коммерческая деятельность. Это не способ заработать на космосе, а вклад в развитие всей цивилизации.

— Павел Владимирович, как прошли ваши последние полёты и как повлияло на здоровье пребывание на орбите?

— После второго полёта, когда мы с Джеффом Уильямсом и Томасом Райтером летали, нам не очень повезло: у нас была достаточно долгая солнечная орбита, что повышало радиационный фон. Мне сказали: "Все, пора заканчивать, ты почти на пределе". Я спросил, сколько нужно ждать перед следующим полётом, мне ответили: "Примерно три года". Так что пришлось подождать, и позже мы всё же полетели.

— Почему для вас космический полёт остаётся таким интересным?

— Интересны любые профессии — врачи, физики, инженеры. Но космический полёт объединяет всё сразу. Ты видишь Землю, взаимодействуешь с наукой, технологией, физикой — и при этом вокруг столько неизведанного. Даже вокруг Земли, в ионосфере, до сих пор остаётся множество непонятых явлений.

— Какие научные открытия или феномены вас особенно впечатлили?

— В 1994–1995 годах были открыты странные явления, позже названные эльфами, джетами, спрайтами. До конца никто не понял, как они возникают, но они происходят всё чаще. Ещё интересны серебристые облака. В 1980-х Валентин Лебедев гонялся за ними, а теперь их можно фиксировать ежедневно тысячами кадров, и до сих пор неизвестно, почему они светятся на высоте 85–100 километров, где физически ничего не должно быть. Огромный интерес вызывают большие кольцевые атмосферные структуры, тайфуны. Диаметр 3000 верст, толщина 10 километров — огромная энергия! Метеорологи объясняют механически, но физика не даёт полного ответа.

— Что вас привлекает в профессии космонавта?

— Возможность видеть и узнавать новое. Это ни с чем не сравнимо на Земле. Для этого нужен интерес. Увлекался астрофизикой ещё в школе, мне безумно интересны геология, геотектоника. Земля — живой организм, к которому нужно относиться как к живому ребёнку.

— Какие места на Земле произвели наибольшее впечатление?

— Земля феноменальна. Особенно Патагония — вулканы, ледники, уникальный пейзаж. Ещё Новая Зеландия: маленький остров, рельефный, на краю океана. И, конечно, Антарктида — уникальный континент. Это три места, где я ещё не был и где хотел бы побывать.

— Ваши пожелания для читателей интервью

— Жить с интересом, приумножать этот интерес в своих детях, внуках, развивать свой человеческий интеллект, а не искусственный.

— Вопрос от предыдущего гостя американского лингвиста Анатолия Либермана: Оглядываясь назад, удовлетворены ли Вы сделанным?

— Нет.

— Что значить жить на Колыме для вас?

— Жить на Колыме для меня, это жить в родном месте, это жить на своей Родине, не малой, а самой настоящей.

34 интервью о жизни и смерти на Дальнем Востоке. Фото: Дмитрий Андреев

Беседовал Дмитрий Андреев для книги "34 интервью о жизни и смерти на Дальнем Востоке" издательства "Охотник" .

"Ваши уши" — независимый проект. Подписывайтесь и делитесь с друзьями. Так вы не пропустите новый выпуск и поможете нам.

Дополнительные материалы — в телеграм канале.